Чем отличаются коммерческие и государственные закупки? Как поставщику в этом разобраться, если он хочет открыть новый рынок и заказчиков? К чему быть готовым.

Представьте: вы выбираете ноутбук в интернет-магазине. Один дешевле, другой дороже, но с лучшей батареей и гарантией. Заплатить меньше и рискнуть или вложиться в качество?

По сути, перед таким выбором каждый день оказываются и заказчики в закупках. Только ставки здесь выше — речь идет о миллионах и миллиардах рублей. От школьного питания до строительства дорог и атомных электростанций — закупки охватывают все отрасли и остаются важнейшим драйвером экономики.

Объем государственных закупок в России в I квартале 2024 года вырос на 7% по сравнению с 2023 годом. А по итогам первого полугодия 2025-го только у малого и среднего бизнеса госкорпорации закупили товаров и услуг на 3,8 трлн рублей. Цифры показывают: закупки остаются одним из ключевых драйверов экономики.

Но важен не только объем, а и подход: где-то решает минимальная цена, а где-то учитывают совокупность факторов. Поэтому один и тот же инструмент работает по-разному в госзакупках и коммерческом секторе.

Опытным поставщикам важно понимать, почему правила отличаются, а новичкам — к чему готовиться: жесткий аукцион или гибкий конкурс. То же касается и заказчиков — и в бизнесе, и в государстве им нужно знать, как эффективно привлекать подрядчиков и сохранять баланс интересов.

Об этом рассказывает руководитель департамента коммерческих закупок платформы Cooper.Pro Денис Шемякин.

Две философии закупок: что лежит в основе процессов

В государственных закупках цель максимально проста и жестко подчинена закону, в котором прописано все от форматов проведения закупки до момента определения победителя. Поэтому сама система построена так, чтобы минимизировать риск «договорняков» и максимально унифицировать процесс.

В государственных закупках именно цена становится главным критерием, а все остальное — сроки, сервис, условия поставки, отношение к поставщику — уходит на второй план. Победит тот, кто предложит наименьшую цену. И государство здесь только должно обеспечить равный доступ всем участникам.

В коммерческом секторе логика другая. Здесь заказчик может позволить себе искать «лучшее предложение» в широком смысле: учитывать не только цену (заказчик может выбрать даже самый дорогой вариант), но и качество товара, сроки, удобство работы с поставщиком. Компании чаще используют форматы, где можно сравнивать сразу несколько параметров.

Такой подход позволяет смотреть на закупку как на инвестицию в результат, а не просто на «шаблонную» операцию: найти больше новых предложений на рынке, новых поставщиков и увеличить конкуренцию.

Таким образом, разные цели формируют разные инструменты. Государство исходит из задачи прозрачности и экономии бюджета. Коммерция, наоборот, ценит адаптивность и результативность — и допускает больший элемент субъективности при выборе поставщика. Именно поэтому одни способы закупки прижились в госсекторе, а другие — в бизнесе.

Обратите внимание: мы специально подчеркиваем именно первичные, глубинные цели двух направлений закупок. Именно они определяют, как устроены процедуры и какие инструменты востребованы.

Сейчас же и государственные, и коммерческие электронные торговые площадки стремятся выйти за рамки базовой функции «провести торги». Они выстраивают цифровые экосистемы, которые помогают заказчикам и поставщикам решать задачи комплексно: от удобного пространства для конкуренции до аналитики, унификации предложений, проверки контрагентов и дополнительных сервисов, повышающих качество закупки.

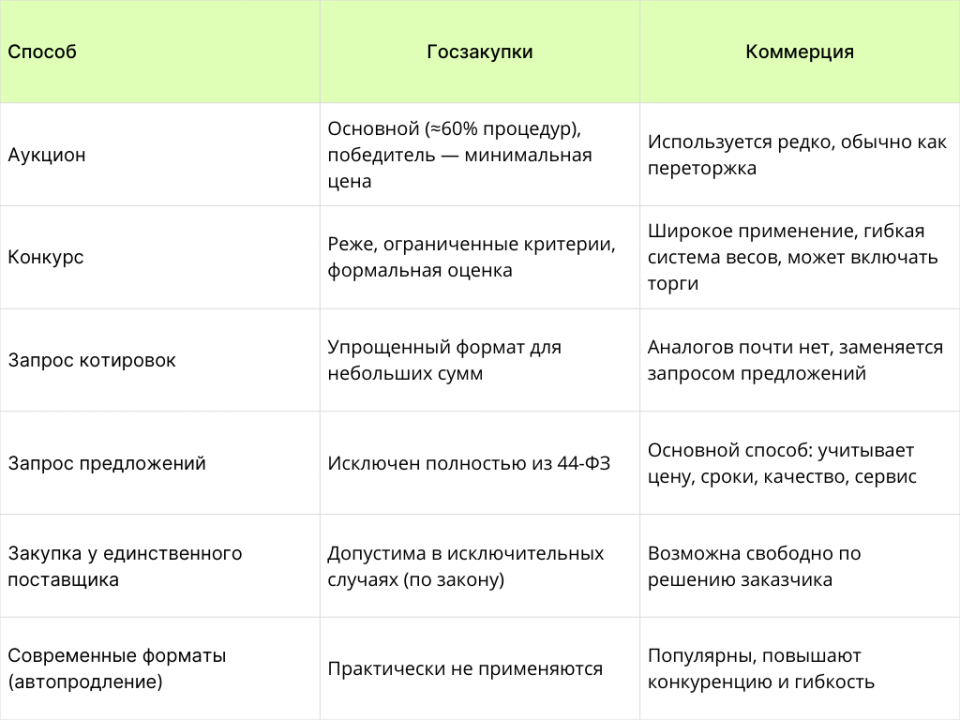

Способы закупок в коммерции и госзакупках

Итак, мы определили, что у государства и бизнеса свой «набор инструментов» в рамках закупок.

В госсекторе доминирует аукцион. Около 60% всех закупочных процедур государства проходят именно в этой форме. Логика проста: выигрывает тот, кто предложил наименьшую цену. Этот формат считается максимально прозрачным, но вместе с тем он сильно ограничивает заказчика в выборе.

Конкурсы и запросы котировок в госсекторе занимают заметно меньшую долю. Конкурс проводится тогда, когда важна не только цена, но и квалификация участника или параметры товара. Запрос котировок — это, по сути, упрощенный аукцион, когда нужно быстро выбрать поставщика при относительно небольшой сумме закупки (не более 10 млн руб.). И особняком стоит закупка у единственного поставщика: это исключение, которое допускается законом в отдельном ряде случаев.

В коммерции набор способов выглядит иначе. Самый популярный инструмент — запрос предложений. Его преимущество в том, что заказчик сразу может задать несколько критериев оценки: цену, сроки, условия гарантии, качество товара и не проводит сложную балльную оценку с выстраиванием рейтинга, как в конкурсе. Это позволяет найти оптимальный баланс, а не гнаться за минимальной стоимостью.

Конкурсы в бизнесе тоже активно применяются, но они гибче: заказчики сами формируют систему весов для оценки. Например, 50% — цена, 30% — сроки, 20% — сервис. Более того, внутри конкурса могут запускаться торги, где участники снижают цену, а могут улучшать и другие параметры, видя предложения конкурентов (что категорически запрещено на госзакупках).

Есть и более современные форматы, характерные именно для коммерции. Например, торги с автопродлением: если участники подали предложения в последние минуты, система автоматически продлевает время торгов. Это повышает конкурентность и позволяет заказчику получить лучшее предложение. Плюс активно развиваются гибридные форматы, где совмещаются элементы конкурса и аукциона, чтобы максимально учесть и цену, и качество.

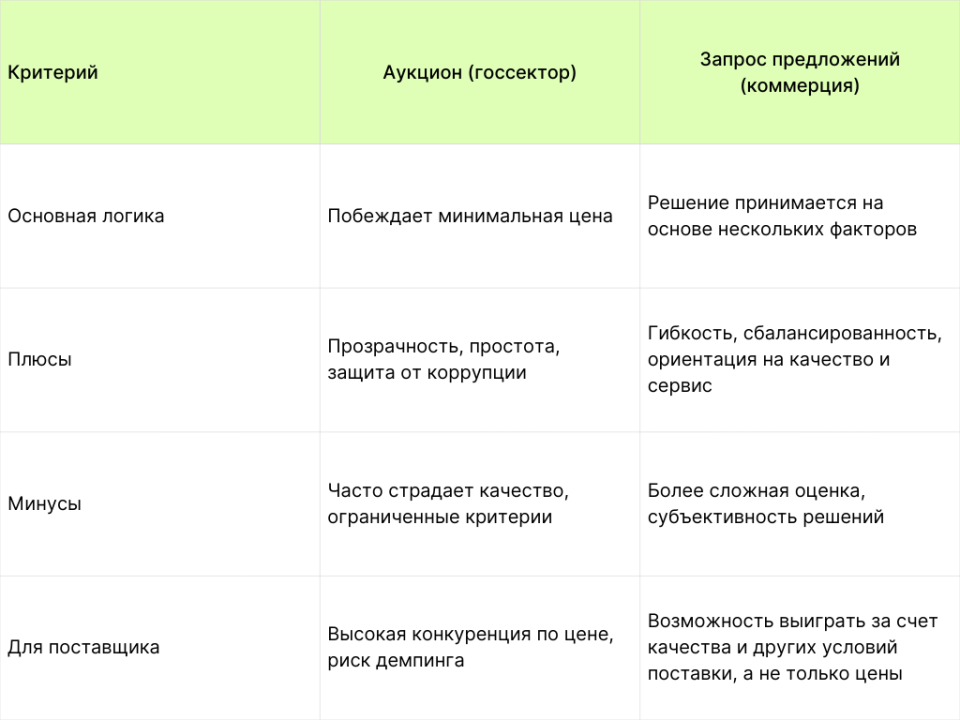

Аукцион — символ госзакупок. Запрос предложений — визитка коммерции

Теперь предлагаем под лупой рассмотреть два ключевых метода — один для госзакупок, другой для коммерции. Если вы поставщик и планируете работать сразу в обоих направлениях, вам важно понимать, чем эти способы отличаются и к чему быть готовым. А если вы заказчик — сравнение поможет увидеть, какие инструменты эффективнее решают задачи именно вашей организации и почему.

Большая часть всех процедур в государственном секторе проходят через аукцион: заказчик объявляет начальную цену, а участники снижают ее шаг за шагом. Побеждает тот, кто предложил минимум. Плюсы очевидны: максимальная прозрачность, понятные правила игры, минимальные коррупционные риски.

Минусы тоже на поверхности: качество и дополнительные параметры оказываются второстепенными. Если контракт достается самому дешевому, это еще не значит, что заказчик получит лучший результат.

Запрос предложений — визитная карточка коммерческих закупок. Здесь цена — только один из критериев. Заказчик может одновременно учитывать сроки поставки, гарантийные обязательства, сервис и даже деловую репутацию партнера. Это делает процедуру гибкой и более приближенной к реальным потребностям бизнеса.

Да, в 44-ФЗ и 223-ФЗ существует Реестр недобросовестных поставщиков, куда попадают компании, нарушившие условия контрактов или отказавшиеся от исполнения обязательств. Но важно понимать: если поставщика нет в этом списке, это еще не гарантия, что с ним будет удобно и комфортно работать.

Реестр фиксирует только самые серьезные нарушения, а вот такие вещи, как скорость реакции, готовность к диалогу или качество сервиса, в нем никак не отражаются. Именно поэтому в коммерческих закупках репутация и «история сотрудничества» ценятся не меньше, чем формальные показатели.

Сроки проведения закупок: регламент против гибкости

В госсекторе сроки жестко закреплены законом: каждая процедура имеет минимальный порог (обычно от 5 до 15 дней) и это до заключения договора. Даже «быстрые» форматы редко бывают короче 5 дней. Поэтому закупки у государства идут дольше и предсказуемо — заказчики обязаны соблюдать регламент.

Коммерческий рынок устроен иначе. Здесь все завязано на скорость: закупку публикуют в тот момент, когда появилась потребность. Про планирование речи почти нет, за исключением стратегических категорий и совсем крупных коммерческих компаний, а сами процедуры проходят гораздо быстрее.

Недавно мы обсуждали с коллегами по рынку ситуацию с коммерческими торгами и обратили внимание, что отсутствие планирования у бизнеса — это большая беда. Например, мы регулярно слышим от заказчиков Cooper.Pro вопрос: почему закупка идет тяжело и почти нет предложений? Часто дело в отсутствии планирования. Если компания закупает «в последний момент», поставщики просто не успевают подготовиться — и выбор получается минимальный. Так что тут есть чему поучиться у госсектора.

Есть и еще одно отличие: в госсекторе процесс завершается обязательным заключением контракта через площадку, иногда с последующим электронным актированием и контролем исполнения.

В коммерческих закупках все проще — чаще всего торги заканчиваются выбором победителя. Договор стороны подписывают напрямую, а площадка лишь может попросить прикрепить копию для статистики.

Отношения «заказчик–поставщик» на торгах

Обратим внимание на еще одну существенную разницу между коммерческими и государственными торгами — правила коммуникации между участниками.

В госзакупках общение жестко регламентировано. Поставщик может задавать вопросы или уточнения только в строго определенные моменты: за несколько дней до подачи заявки и исключительно в рамках официальных запросов через площадку. Любое неформальное взаимодействие воспринимается как потенциальная попытка дать преференцию одному участнику или потенциальная коррупция, что может привести к жалобам и проверкам. Даже когда заказчик хочет запросить дополнительные документы или разъяснения, он рискует оказаться в ситуации, где его действия расценят как нарушение принципа равных условий. Поэтому система построена так, чтобы минимизировать любые «серые зоны» общения.

К сговорам на госторгах относятся с особым вниманием. Поэтому даже если заказчик приглашает к участию в закупке знакомого поставщика — нет никаких гарантий победы.

В коммерческих закупках подход прямо противоположный. Здесь коммуникация — это часть процесса. Площадки предоставляют встроенные чаты и каналы для переписки, где заказчик и поставщики могут свободно задавать вопросы, обсуждать условия или уточнять детали. Настройки гибкие: информация может быть открытой для всех участников или конфиденциальной, в зависимости от задачи. Такой формат больше напоминает деловые переговоры, только в цифровой среде. Для бизнеса это важно: можно быстрее снять недопонимание, согласовать детали и избежать ошибок, которые потом могут привести к срыву сроков или неудачному контракту.

В результате, отношения в коммерции выстраиваются более «человечные»: заказчики получают возможность объяснить, что именно им важно, а поставщики — предложить варианты и показать свою ценность не только цифрами.

Зарабатываем рейтинг: зачем поставщикам идти на коммерческие ЭТП

В коммерческих закупках у поставщиков есть то, чего лишены участники госсектора, — возможность накапливать репутацию. Некоторые электронные площадки формируют рейтинг, который складывается из разных факторов: количество участий и побед в тендерах, статус «проверенный» или «надежный поставщик», отметка о партнерстве с конкретным заказчиком. Иногда заказчики могут дополнительно оценивать исполнителя по шкале — например, от 1 до 5. Все это отражается в профиле компании и становится сигналом для будущих клиентов: поставщик надежный, с ним уже успешно работали.

В государственных закупках все устроено иначе. Здесь любые рейтинги поставщиков законом запрещены. Единственный «реестр», который учитывается официально, — это РНП (Реестр недобросовестных поставщиков). Попасть туда — значит фактически закрыть себе дорогу к госконтрактам на два года. Но никаких позитивных баллов за опыт, качество или отзывы в госсекторе не предусмотрено: победитель определяется только по правилам конкретной процедуры.

«В ближайшее время на ЭТП будет реализована статистика по поставщикам, которые есть в нашей базе, чем они занимаются, профессиональные возможности, каким требованиям они соответствуют и т.д.. Саму оценку поставщику мы пока давать не будем, поскольку это требует глубокой методологии. Но уже этого достаточно, чтобы заказчики могли видеть активность и возможности компании и ориентироваться на нее при выборе».

Таким образом, в коммерции рейтинг помогает строить репутацию и усиливать позиции на рынке, а в госсекторе действует принцип равенства: каждый участник начинает с нуля, без возможности накапливать публичные «очки доверия».

Какой мы делаем вывод

Госзакупки и коммерческие торги решают разные задачи, и это отражается на том, как работают заказчики и поставщики. Государство делает ставку на прозрачность, контроль бюджета и соблюдение правил. Цена за это — более долгие процедуры, меньшая гибкость и не всегда оптимальное качество. Коммерция же выбирает скорость, удобство и акцент на качестве, но рискует субъективностью и меньшей прозрачностью.

Что это значит для поставщиков? Чем больше форматов закупок вы умеете осваивать, тем шире поле для работы. Умение одинаково уверенно участвовать и в госзакупках, и в коммерческих торгах помогает находить заказы в любых условиях, снижать риски и зарабатывать больше.

Для заказчиков вывод другой: строгие регламенты спасают от ошибок и претензий, а гибкие механики и цифровые инструменты дают выигрыш во времени и качестве.

Итог простой: у каждой системы есть свои сильные стороны. Главное — использовать их по назначению, а поставщику быть готовым играть по разным правилам.